湛江红树林生态保护与管理平台

守护蓝色碳汇,共建生态湛江

平台概览

16万吨

年碳汇总量

66元/吨

碳汇交易基准价

12种

珍稀鸟类物种

8个

核心保护区

监测器个数

390个

影响范围

300万平方米

监测合格数

360个

核心功能

数字化赋能红树林生态科普与可视化

生态百科

系统化讲解红树林植物、动物和微生物多样性,科普文章与图解并重。

生态服务

解读红树林防风固沙、碳汇减排、鱼虾育幼等生态功能及社会价值。

数据可视化

集成动态图表与地图,实时呈现面积变化、物种统计、环境监测等关键数据。

发展历程

2022 · 启程

团队在湛江金牛岛开展首次红树林生态调研,确立数字化保护方向

2023 · 突破

完成第一代监测平台开发,实现水质/气象实时监测功能

AI虫害识别准确率98%

2024 · 拓展

覆盖湛江80%红树林区域,建立标准化数据库与多方协作机制

守护成果

科研赋能

2篇核心论文

6项省级奖项

生态保护

12次灾害预警

60%效率提升

公众参与

10万+科普触达

30%旅游增长

合作伙伴

关于红树林

海岸线上的生命奇迹

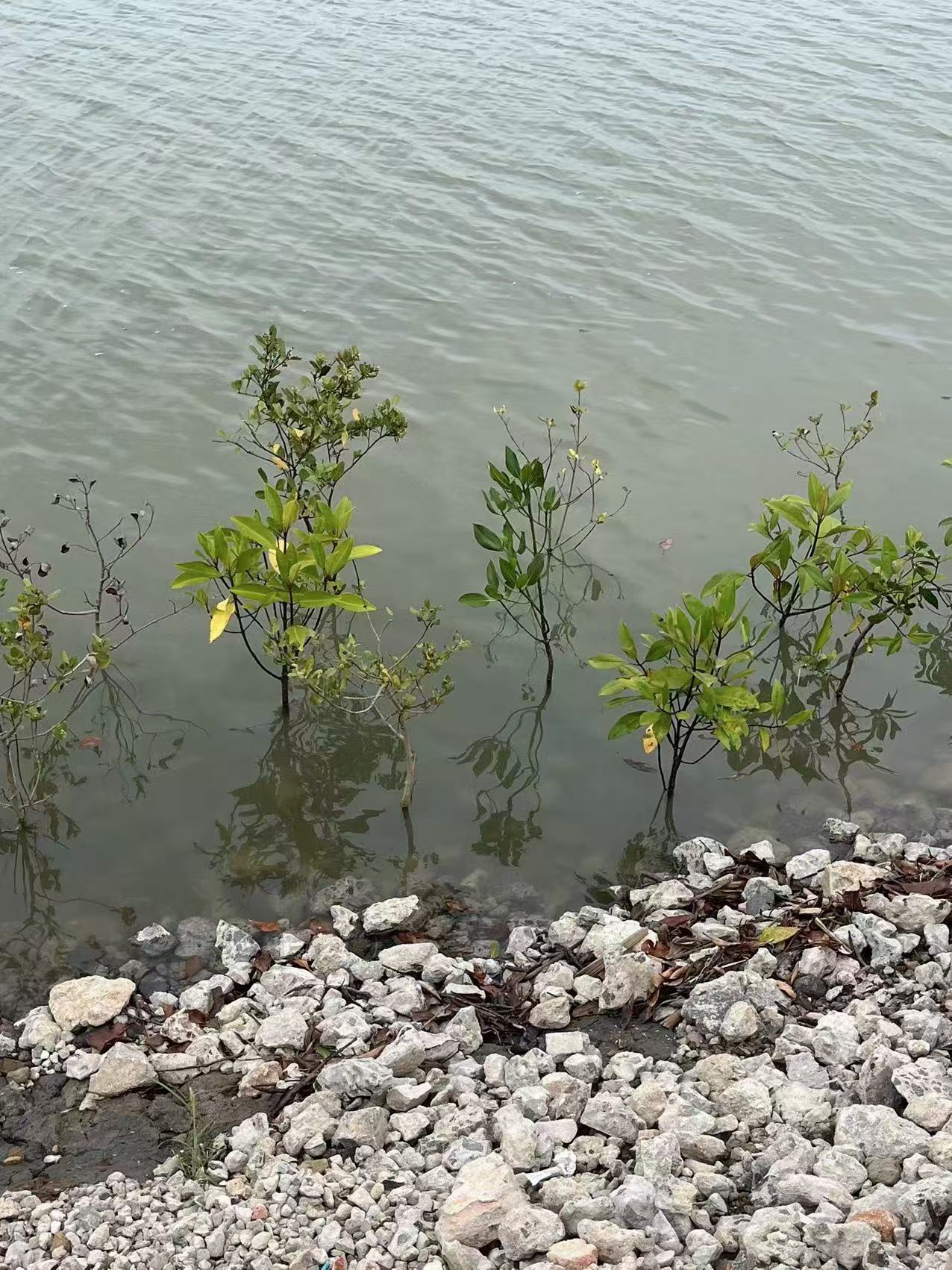

在潮起潮落的海陆交界处,有一片神秘而坚韧的生态系统——红树林。它们时而浸没于咸涩的海水中,时而裸露在烈日下,却以独特的生存智慧守护着海岸线,滋养着万千生灵。

“红色的森林”

尽管名字中有"红",红树林的枝叶并非红色。其名源于树干中富含的"单宁酸"——这种物质遇氧氧化后呈红褐色,古人用其染布时发现了这一特性,故称"红树"。全球约有80余种红树植物,从东南亚的广袤林带到中国东南沿海的带状分布,它们用发达的气生根、胎生繁殖等绝技,在盐渍化土壤中开辟出生机盎然的绿色疆域。

海岸生态卫士

红树林的立体根系网络可削减70-90%的波浪能量。2004年印度洋海啸中,泰国拉廊红树林后的村庄损失仅为无林地区的1/3。据测算,500米宽的红树林带可将5米高的风暴潮削弱至0.5米。

单位面积红树林的固碳能力是热带雨林的5-10倍。其沉积物中的有机碳可封存数千年,全球红树林每年吸收的二氧化碳相当于7500万辆汽车的排放量。

弹涂鱼用胸鳍“行走”,招潮蟹挥动不对称的螯足,黑脸琵鹭在枝头筑巢,红树蚬在泥滩中过滤海水……这里每公顷栖息着2000余种生物,堪称“海洋幼儿园”。深圳福田红树林更是全球候鸟迁飞路线上不可替代的中转站。

危机中的生命防线

过去40年,全球35%的红树林因围垦养殖、城市扩张而消失,消失速度是森林的3-5倍。中国虽通过生态修复使红树林面积逆势增长(2022年达2.92万公顷),但碎片化、外来物种入侵等问题依然严峻。

若全球变暖导致海平面上升速度超过红树林自然淤高速度,这片生命防线或将"溺水而亡"。

红树林的存续,关乎沿海2亿居民的安全,更关乎地球生态系统的健康。当我们凝视那些倔强立于潮水中的红树时,看到的不仅是自然的奇迹,更是生命的启示

期待您的加入,共同书写这份蓝色答卷。